|

||

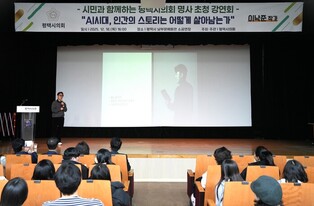

| ▲ 전지명 동국대 겸임교수 | ||

그가 의기양양 승리를 자축하는 시가행진을 할 때 바르샤바의 왕궁은 이미 파괴되어 있었고, 잿더미로 변해 가고 있는 시가지에는 아직도 짙은 회색 빛 연기가 피어오르고 있었다.

그리고 그 후 네덜란드 암스테르담의 한 은신처에서는 후일 세계의 주목을 받았던 일이 일어나고 있었다.

유태인으로 태어난 원죄로 행여나 밖으로 소리가 새어나갈세라 기침소리조차 안으로 삼키면서 숨어 지내던 열세살 소녀 안네 프랑크.

결국 그 소녀는 은신 761일 만에 독일군에게 발각되어 가족들과 함께 그 악명 높은 ‘죽음의 수용소’ 아우슈비츠 유대인 강제 수용소로 끌려간다.

그 어린 아이가 무슨 잘못이 있다고, 그렇게 잡혀간 그 소녀는 끝내 돌아오지 못했다. 너무나 어린 그 꽃다운 열여섯 나이에 하고 싶은 것 하나 해보지 못한 채 불행하게도 수용소에서 세상과 이별했다.

그리고 다음 이야기는 ‘죽음의 푸가’에 얽힌 슬픈 사연이다.

그가 외친다

더 달콤하게 죽음을 연주하라

죽음은 독일에서 온 명인

그가 외친다

더 어둡게 바이올린을 켜라

그러면 너희는 연기가 되어 공중으로 오른다

그러면 너희는 구름 속에 무덤을 가진다

거기서는 비좁지 않게 눕는다

이 시의 원제는 ‘죽음의 탱고’였고, 아우슈비츠 죽음의 현장에서 살아남은 유대계 독일 시인 파울 첼란(Paul Celan)의 ‘죽음의 푸가’중 일부이다. 수용소에서 한시적으로 학살 집행을 유예 받은 악사들이 죽음을 목전에 두고 공포에 질린 수감자들이 인간 살육의 현장으로 향하는 동안 아이러니하게도 경쾌한 탱고를 힘차게 연주해야만 했다고 한다. 그것이 이 시의 배경이다.

나치의 궤변논리로 유명한 ‘노동이 너희를 자유롭게 하리라’란 그곳은 인류역사상 가장 참혹한 인종 학살 현장인 아우슈비츠 수용소이다. 한때 유럽의 강자에서 병자로 몰락하기도 한 폴란드에서 이런 끔찍한 수용소가 세워진 이유가 궁금하다. 아마도 동·서유럽의 중앙에 위치하여 각국 각지에서 붙잡혀 온 유대인들의 대량 철도 수송이 효율적이었기 때문이 아닌가 싶다.

잔인한 학살이 자행된 이 수용소를 안고 있는 이 땅은 지정학적 운명 때문에 수많은 역사적 질곡을 경험한 비운의 역사를 지녔다.

그래서 영국의 역사가 노만 데이비스(Norman Davies)는 폴란드 역사를 가리켜 ‘신(神)들의 유희장(God’s play ground)’이라고 명명하지 않았던가.

그리고 일찍이 이 수용소에서 벌어진 인간성이 말살된 학살극에 절망한 독일의 사상가요 미학자인 아도르노(Adorno)는 “아우슈비츠 이후에도 시(詩)를 쓰는 것은 야만적이다.”라고 탄식했다. 그는 이런 반인류적 범죄 행위를 보면서 이를 막기 위해 아무 것도 할 수 없다는 ‘문학’의 무기력함에 말 못할 허탈감을 느꼈을 것이다.

최근 반기문 유엔 사무총장이 아우슈비츠를 방문해 홀로코스트 희생자들의 넋을 기렸다. 이 자리에서 그는 국제사회는 홀로코스트 이후에도 학살을 막지 못했다고 반성적으로 언급했다.

이에 국제 인권단체들도 북한 내 적어도 4개 이상의 ‘북한판 아우슈비츠’에 20여만 명이 수감돼 있다고 밝혔다. 그러면서 수용소 내에서 일어나고 있는 강제노동과 처형, 고문, 구타 등의 심각한 인권유린과 반인도적 범죄에 대해 유엔이 실질적인 조치를 취할 것을 촉구도 했다.

역사는 사필귀정(事必歸正)이라 던가.

안네가 숨을 거둔 한 달 후, 독일 베를린의 한 지하 벙커에서 역사적인 한 발의 총성이 울렸다. 안네의 어린 생명을 앗아간 장본인인 히틀러. 그는 자신과 손잡았던 베니토 무솔리니가 처형되어 이탈리아 밀라노시의 광장에 거꾸로 매달려 있다는 소식을 들은 그 다음날 권총자살로 최후를 맞았다. ‘끝이 보여 두렵다’고 했던 그의 마지막 연인 에바 브라운도 음독자살로 그 옆에서 죽음을 맞았다. 그리고 아우슈비츠의 설계자 하인리히 힘러도 전범으로 체포돼 히틀러 자살 후 23일 만에 스스로 목숨을 끊었다. 잔혹한 반인류적 범죄를 저지른 그들도 마침내 한 결 같이 참혹한 최후를 맞게 된 셈이다.

죄는 언젠가 죗값을 받는다는 냉엄한 역사적 진실 앞에 누구나 엄숙한 마음을 지녀야 하리라 본다.

그러나 ‘종이는 인간보다 더 잘 참고 견딘다’고 적었듯 ‘안네의 일기’는 세계인의 심금을 울렸기에 영원히 종이역사에 살아있고 살아남을 것이다.

지금 70여 년 전의 악몽인 아우슈비츠의 참극을 다시금 돌이켜 보면서 이른바 ‘북한판 아우슈비츠’에 대한 경각심을 다시 한 번 일깨워야만 해야 한다는 생각이 문득 든다.

이는 곧 인류에게 다시는 이런 역사적 비극이 지구상에 영원히 재현돼서는 안된다는 교훈을 되새기기 위해서다. 북한의 생지옥 같은 수용소를 상상해 보면 같은 민족으로서 누구나 부끄러움을 느끼리라 본다.

※ 외부 필자의 원고는 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]

![[로컬거버넌스] 서울 영등포구, ‘구민들이 뽑은 올해의 뉴스’ 발표](/news/data/20251218/p1160279250720596_497_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 수원시, 올해 새빛 시리즈 정채 값진 결실](/news/data/20251217/p1160278686333473_939_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 오산시, 청년친화도시 정책 속속 결실](/news/data/20251216/p1160278005711962_386_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 경기 김포시, 英 런던 도시재생정책 벤치마킹](/news/data/20251215/p1160278249427463_893_h2.jpg)