6월의 단상(斷想)

서울특별시의회 의장 김기성

남양주 덕소에 자리 잡은 어느 서원을 찾고자 아니 정확히 얘길 하자면 6월이면 자주 불리 우는 비목의 주인공, 한명희 교수님을 만나 뵙고자 벼르고 별렀는데 오늘에야 기회를 잡았다.

초여름, 6월 즈음이면 야산일대 산자락을 뒤덮은 밤나무들이 일제히 꽃을 피워 밤꽃 향기로 뒤덮는데 지금이 그때인 것 같다.

차문을 잠깐 내리니 달리는 차안으로 야릇한 밤꽃 향기가 들어와 코를 자극하고, 초록으로 펼쳐진 들녘과 고즈넉한 산들이 쉼 없이 지나기를 30여분 남짓, 어느 순간 고향의 정취가 남아 있는 포근하고 산책하기 좋은 마을 어귀에 다다랐다.

마을 입구에 접어드니 우선 마을이 여느 시골마을처럼 조용하다는 느낌이다. 차한대가 겨우 지나갈 정도로 정비가 안 된 구부구불한 마을 돌담길이 우리를 반겼다.

지금 생각하니 너무 바보 같은 짓을 한 것 같다. 물론 초행길이라서 차를 타고 몇 십분 동안 시골 돌담길을 걷을 수 있는 특혜(?)를 버렸다고 변명을 해보고 싶지만 후회 가득이다.

돌담길을 얼마 지나지 않아 조그만 작은 안내표지석이 우리를 맞았고 길을 따라 안으로 들어서니 온갖 조각 작품들로 마당이 가득 메워져 있으며, 한 곳에 세련된 디자인의 현대식 건물이 자리를 잡고 있었다.

인기척을 듣고 교수님께서 나오셔서 반갑게 맞아 그의 서재로 나를 안내했다. 말이 서재지 1~2층이 온통 서재로 가득했다. 시인이시며 교수님의 서재답게 오래된 연륜을 그윽이 간직한 옛 시절 서책들이 시인의 고귀한 그동안의 인생을 보여주듯 정갈하게 정리돼 있었다.

서재 곳곳에 베어있는 그 만의 시상들로 나는 한껏 주눅이 들었다. 정치를 하면서도 시인의 평상심을 간직하고픈 한 범인의 욕심이었을까?

나는 서재 안에 켜켜이 쌓인 시인의 번민과 고뇌의 산물을 보고 그만 탄성이 절로 나왔다.

시인은 ‘언어의 연금술사’라는 진부한 명제 그 이상의 존재가 분명했다.

한껏 주눅이 든 나를 깨운 건 시인이었다.

다들 잘 아시겠지만 한명희 시인은 6월에 가장 많이 애창되고 있는 가곡 ‘비목’의 작사자이다. ‘비목’은 지난 30여 년간 굳건히 우리의 곁에 머무르고 있는 노래로 그 탄생의 비화를 시인에게서 직접 들어보기 위해서였다.

그 사연은 “군 생활 당시 정찰을 나섰다가 능선에서 개머리판이 거의 썩어가고 총열만 생생한 카빈총 한 자루를 주었고, 그 주인의 ‘어여쁜 아내는? 그리운 초동친구는? 인자하신 부모님은?’ 이런 상상 속에서 비목의 가사가 탄생하게 됐으며, 이렇게 써진 가사에 장일남 씨가 곡을 붙여 ‘비목’을 탄생시켰다고 한다.

한참 옛날의 감흥에 몰입하고 있는데 시인이 저녁식사를 위해 내 손을 끌고 서원을 나섰다.

뒤로는 버드나무가 유유히 늘어져 한껏 아름다운 자태를 뽐내고 있는 식당에 들어서니 예봉산 일대에서 직접 채취한 두릅나물 등 이름 모를 산나물들이 넉넉한 주인장 인심만큼이나 한상 가득 차려져 있었고, 잘 삶아진 백숙이 우리를 기다렸다.

이런 자리에 빠져서는 안 될 노릿 노릿 잘 담겨진 막걸리가 주전자에 담겨져 나오니, 입안 가득 침이 돌고 문득 옛 시절들을 떠올리게 한다. 서로들 컬컬한 막걸리 한 모금씩 넘기니 질펀하고 인정 많은 이야기들이 오고가기 시작했다.

서울을 벗어나 좀처럼 경험할 수 없는 시골 특유의 막걸리가 오랫동안 잃고 살았던 추억들, 어려웠던 때 술지게미에 당원을 넣어 아주 특별한 간식거리를 만들어 먹었던 기억, 청년시절 울분으로 걸걸해진 목을 막걸리로 씻어내기도 했고, 문학 등의 논쟁으로 술잔을 부딪치며 숱한 좌절과 환희를 느꼈던 그 시절로 난 어느새 돌아가 있었다.

여러 순배가 돌았지만 시인도 술잔엔 욕심을 버리지 않는 듯하고, 한잔 술에 흥건히 적신 시낭송가의 낭랑한 목소리에서 초 여름밤 예봉산 자락에 비목이 울려 퍼지자, 여기 모인 이들이 풀 한 포기에서 행복을 찾아 오랜만의 여유로운 삶을 찾은 듯했다.

초연히 쓸고 간 깊은 계곡

깊은 계곡 양지 녘에

비바람 긴 세월로 이름모를

이름모를 비목이여

먼 고향 초동친구 두고 온 하늘가

그리워 마디마디 이끼 되어 맺혔네

이쯤에서 우리들의 행복은 어디서 왔는지 생각해본다. 나라를 위해 소중한 것들을 뒤로하고 분연히 일어났던 이름 없는 분들 덕에 지금의 내가 있고, 우리 가족이 있고, 그리고 대한민국이 존재하는 것이 아니겠는가 싶다. 호국보훈의 달인 6월뿐 아니라 항상 이들에게 감사한 마음을 가지고 나의 일에 최선을 다하는 것이 이들에게 줄 수 있는 나의 최선의 보답이지 않나 깊이 생각해본다.

※ 외부 필자의 원고는 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]

![[로컬거버넌스] 경남도교육청, 올해 ‘공동 수학여행’ 성공적 마무리](/news/data/20251118/p1160278826050924_127_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 부천시, 매력적인 도시공간 조성 박차](/news/data/20251117/p1160308292200179_732_h2.jpg)

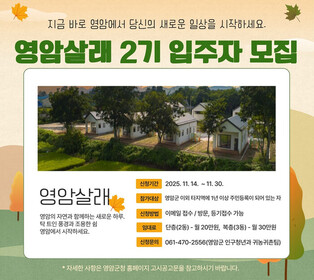

![[로컬거버넌스] 전남 영암군, ‘에너지 지산지소 그린시티 100’ 사업 추진](/news/data/20251117/p1160278744105355_303_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 인천시 계양구, 노인복지도시 정책 속속 결실](/news/data/20251113/p1160278567286598_304_h2.jpg)