홍문종 경민대학 총장

그때만큼은

지나간 기억을 들추다보면 아직도 원색 그대로 본연의 모습으로 남아있는 행복한 순간을 만날 때가 있다.

어렸을 적 집 뒤켠에 있던 ‘용개울’에 대한 추억이 그 중 하나다.

용이 승천한 개울이라는 의미의 그 곳은 어린 날 더위에 찌든 우리들의 '여름 피서지'로 유명세를 떨치던 추억의 공간이다. 어린 우리들에게 올림픽 경기장 못지않은 위용(?)을 자랑하는 놀이 마당이기도 했다. 더운 여름날이면 동네 아이들이 떼로 몰려 개울 바닥에 돌을 쌓고 개울물을 퍼 올려 수영 연습장을 만드는 데 공을 들이던 기억이 떠오른다.

그러나 지금은 아무리 날씨가 더워도 용개울에서 수영하는 아이들을 만날 수 없다. 사람들이 더 이상 폭염을 피해 이곳을 찾아들지 않은 지 오래됐기 때문이다. 더러워질대로 더러워진 개울물이 주범이다.

용개울의 화려했던 과거를 기억하는 사람도 몇 되지 않는다. 오히려 요즘 보면 저렇게 작은 공간이었나 싶게 초라하게 보일 뿐이다.

뚜렷한 사계절의 변화는 우리나라가 가진 일종의 축복이었다.

우리 땅에 사계절의 뚜렷한 징후가 힘을 쓸 때만 해도 더위나 추위 등의 외형적 요인이 우리의 일상에 영향력을 미치는 일은 없었던 것 같다. 찌는 듯한 더위도 살을 에는 추위도 예측 가능한 데이터를 감지해 만반의 대비를 할 수 있었기 때문이다. 여름과 겨울, 봄과 가을 저마다의 계절이 보여주는 변화만으로도 풍성한 인성을 영글게 하던 시절의 이야기다.

그러나 이제 더 이상 대한민국에서 뚜렷한 사계의 모습을 볼 수 없게 된 지금은 어떤가.

여름인지 겨울인지 모호해진 이상기후는 환경을 파괴한 '죄'에 대한 '벌칙'의 일환이라는 생각을 지울 수 없다. 상황을 예측할 수 없게 된 건 물론이고 이로 인해 형성된 긴장감들이 자연을 있는 그대로 받아들일 수 있는 마음의 여유를 빼앗아 갔다. 여름이라고 하지만 옛날처럼 강렬한 여름을 느낄 기회가 별로 없다. 무더위와 장마, 태풍 등 여름의 징후들이 사라진 지 꽤 됐다. 이러다간 조만간 숨조차 제대로 쉬지 못하는 상황에 놓이게 될 것 같아 덜컥 겁이 난다.

그런데도 사람들은 둔감하다.

나이듦 때문일까, 문명의 이기 때문일까, 무지한 탓일까.

아무래도 주위 변화에 익숙해지다보니 무덤덤해지기 때문이 아닐까 싶다. 서서히 잠식당하고 있는데도 아무런 동요도 없는 건 어떻게 해석해야 할지 모르겠다. 상상이 아닌 현실에서 재앙을 맞는 모습치고는 너무나 초연하니 당황스럽다.

단순히 계절의 변화만의 문제가 아니다.

환경파괴는 물론 인성 파괴의 후유증도 심심찮게 목격되고 있다.

자식들을 괴물로 키우고도 그 사태의 심각성을 깨닫지 못하고 있는 일이 비일비재하다. 원인이야 어쨌든 한번 파괴된 환경은 다시 복구하려면 수십 배의 세월과 노력을 기울여도 원상복구가 어렵다고 한다. 비단 환경뿐만이 아니다. 황폐화된 인간의 마음도 마찬가지다. 정상적 인성을 되찾게 되기까지 얼마나 많은 노력과 시간이 필요한지 계량할 수도 없다.

분명 위기임에 틀림없다. 주위 변화에 둔감해지는 감각을 고민조차 하지 않는 모습은 심히 우려된다.

남북관계나 정치 경제 문제 등 산적해 있는 메가톤급 문제거리들을 앞에 놓고도 마찬가지다. 마치 자신과는 아무런 상관이 없다는 식으로 방관하고 있는 표정들이 천연덕스럽다. 성숙한 의식 때문에 그 정도 어려움은 이겨낼 수 있다고 생각해서라면 다행이지만 이것저것 치이다 만성이 된 결과라면 이건 아니다. 최소한 수습하기 위한 조치가 있어야 하는데 딴전을 피우는 형국이다.

정말 한심한 일이 아닐 수 없다.

이러다가 호미로 막을 일, 가래로 막게 되지 않을까 걱정이다. 전문가는 물론 모든 사람이 관심을 갖고 머리를 싸매고 목청을 높여 대처방안을 강구하고 더 나아가 21세기 미래 전략을 만들어내려고 용을 써도 모자랄 판이다.

가끔씩 사람들로부터 해결 방안에 대한 질문을 받을 때가 있다.(전문가도 아닌데 내가 뭐 좀 아는 게 있지 않을까 싶어 묻는 것 같다) 그럴 때면 알 수 없는 두려움을 느끼게 된다.

문제거리를 앞에 두고 천방지축인 사람들을 보면 특히 더 그렇다. 마치 지뢰밭에 홀로 떨구어진 운명 앞에 선 것처럼 천애고아가 된 심정이다. 앞선 세대에 대해 이리 저리 불만과 아쉬움이 많은 우리다. 그러나 정작 스스로가 조성하고 있는 위기 국면에는 지나치게 둔감한 건 아닌 지 돌아볼 문제다.

최소한 훗날 우리의 후대로부터 아무것도 본받을 데 없는 몹쓸 선대라고 비난 받는 일은 없었으면 한다.

적어도 그때만큼은 안 그랬다고 조금은 당당하게 가슴을 내밀 수 있을 정도는 되어야하지 않겠는가.

※ 외부 필자의 원고는 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]

![[로컬거버넌스] 경남도교육청, 올해 ‘공동 수학여행’ 성공적 마무리](/news/data/20251118/p1160278826050924_127_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 부천시, 매력적인 도시공간 조성 박차](/news/data/20251117/p1160308292200179_732_h2.jpg)

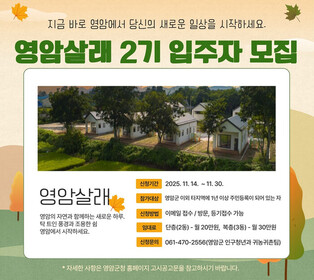

![[로컬거버넌스] 전남 영암군, ‘에너지 지산지소 그린시티 100’ 사업 추진](/news/data/20251117/p1160278744105355_303_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 인천시 계양구, 노인복지도시 정책 속속 결실](/news/data/20251113/p1160278567286598_304_h2.jpg)