이병석 한나라당 국회의원

봉래수성(蓬萊水城)과 4대 강

만리장성을 모르는 사람은 없다.

섬서성 임동 강채(陜西省 臨潼 姜寨)마을에서 출토된 최초의 성곽 모형은 모든 문이 중앙 광장을 향해 있고, 촌락은 오직 동쪽으로 난 작은 길을 통해 외부와 연결되고 있다.

국경까지 성벽을 연결하는 이 거대한 방어공사는 진간공(秦簡公)이 창안하고 그의 10세 손 영정(?政 ; 진시황)이 통일 후에 완성했다. 현재의 장성은 명(明)나라에 와서 더 단단하고 견고하며 더 멀리 세워진 것이다.

봉래수성(蓬萊水城)도 유명하다.

중국 북부 제1구간 베이징 고북구(古北口) 일대에 장성을 쌓은 척계광(戚繼光)은 한 발 더 나가 왜구(倭寇)에 대항하기 위해 산동성(山東城) 연태(烟台) 해변에도 성을 쌓았다.

일본이 바다를 건너 중국에 오고 유럽의 함대들이 세계를 돌아다니는 시기에 쌓은 성(城)이다.

그러나 북방민족의 침략을 막기 위한 만리장성도, 왜구를 막기 위한 봉래수성도 역사를 통해 제 기능을 했던 적이 없다.

달에서 볼 수 있는 이 유일한 지구 건축물은 오직 장성을 쌓은 사람이 그 안의 토지와 인민, 산하를 소유할 수 있는 권리를 보증하는 기능 밖에는 없었던 것이다.

개혁 개방 이후, 장성과 수성은 점점 더 중국인에게 ‘자부심의 상징’이 아니라 ‘퇴영의 상징’이 되어가고 있다.

‘해가 지지 않는 나라’ 영국에서 1894년 ‘조용한 아침의 나라’에 왔던 이사벨라 버드 비숍여사는 이해할 수 없었다.

제물포에서 서울의 강나루인 마포까지 이르는 천연의 고속도로, 한강을 두고 무려 6명이 메는 좁은 가마에 갇혀 길이라고 할 수 없는 길과 진흙구덩이를 무려 7시간이나 가야했다.

비록 증기선이 도입되기는 했으나 동력이 하중의 절반밖에 되지 않았으며 조수가 빠르고 강이 때때로 얕으며 사구가 밀물과 썰물로 이동되기 때문이었다.

그는 나룻배를 타고 정선까지 가며 조선에 대한 기록을 남겼다. 당장의 절망과 미래의 희망도 함께.

성(城)을 쌓는 자 망(亡)하고 길을 내는 자 흥(興)한다고 했다.

성(城)에 안주했던 중국도, 더 넓은 바다로 나갔던 선조들의 기억을 잃어버리고 문을 굳게 닫아걸었던 조선도 20세기 초 불행을 면할 길이 없었다.

인류의 모든 문명은 길에서 이루어졌다. 불에서 예술에 이르기까지, 글자에서 야금술에 이르기까지, 농경에서 음악에 이르기까지, 신(神)에서 민주주의에 이르기까지 모든 문명의 토대를 만든 사람들은 성(城)안의 사람들이 아니라 성문을 열고 넓은 대지에 길을 낸 사람들이었다.

다시 2009년. 대한민국에서 우리는 여전히 무수한 성벽(城壁)과 마주하고 있다.

보수와 진보, 좌와 우의 성벽이 자유로운 정신의 역동성을 가로막고 있다. 영남과 호남이 서로의 성에서 서로에게 화살을 날리고 있으며, 수도권과 지방이 서로의 성 앞에 더 깊은 해자(垓字)를 파고 있다.

미래가 있는가? 여당과 야당이, 자치단체와 자치단체가, 대기업과 중소기업이, 정규직과 비정규직이 서로를 향해 쌓아놓은 성벽을 무너뜨려야 한다.

성은 결국 성을 쌓은 자의 권리만을 보증할 뿐, 성민(城民)들의 미래와는 아무런 상관이 없는 것이다.

언제까지 무너지는 성벽에서 고함만 치고 있을 것인가?

‘4대강 살리기’사업은 21세기의 넓은 생명의 대지로 나가는 사업의 중요한 하나다.

그런데도 너무 많이 상(像)이 일그러져왔다.

각 자의 성벽 위에서 보고 싶은 것만 보고 있기 때문이다.

환경론자의 성벽위에서 보면, 이것은 ‘대운하의 포석’으로 ‘토목공사’로 ‘환경파괴’로 왜곡되어 보일 것이다.

개발지상주의의 성벽 위에서 보면 ‘건설 경기 활성화’만 보일 것이다.

만일 우리가 성문을 열고 그 강(江)에 가까이 간다면, 우리는 이 사업이 가뭄과 홍수에 대비하고 수질을 개선하며, 지역경제의 활성화를 위해 추진되고 있음을 알 수 있을 것이다. 그리고 더 보일 것이다.

4대강 살리기 사업이 ‘개발과 보존’, ‘지역과 지역’ ‘자연과 인간’의 대립을 넘어서는 상생의 계기라는 점이.

성문을 여는 데는 특히 성안에서의 기득권을 포기하는 지도자들의 용기가 필요하다.

넓은 들판에서 새로운 문명을 만드는 데는 관용이 필요하다. 때마침 대통령의 결단이 있었다. 이제 의심의 눈초리를 거두고 성문을 열자. 함께 어깨 걸고 4대강을 살리자.

새로운 과제가 보일 것이다.

나는 그 과제가 ‘유역(流域) 도시 네트워크’라고 생각한다.

그동안 운하에 대한 찬반 논란으로 정작 ‘4대강 살리기’에 대한 실제적인 논의는 매우 취약했다.

중앙정부에서의 논의가 중심이었다.

한강, 낙동강, 금강, 영산강 유역의 도시들과 시민이 강(江)과 문화, 생활의 주인들이다.

따라서 강 유역의 국민들이 4대강 사업에 주체적이고 능동적으로 참여하는 것은 너무나 당연한 일이다.

‘유역도시 네트워크’는 또한 5+2 광역경제권의 성공을 위한 ‘열쇠’역할을 할 수도 있을 것이며, 행정구역의 미래지향적 개편에도 영감을 줄 수 있을 것이다.

무엇보다도 ‘유역도시네트워크’가 주도적인 역할을 맡도록 하는 것은 시대정신에 맞다.

지식정보 사회의 중도 실용주의 정부는 이념이나 국가가 아니라, 국민의 기본권과 선택권의 확장을 철학적 기반으로 하고 있기 때문이다.

※ 외부 필자의 원고는 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]

![[로컬거버넌스] 경남도교육청, 올해 ‘공동 수학여행’ 성공적 마무리](/news/data/20251118/p1160278826050924_127_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 부천시, 매력적인 도시공간 조성 박차](/news/data/20251117/p1160308292200179_732_h2.jpg)

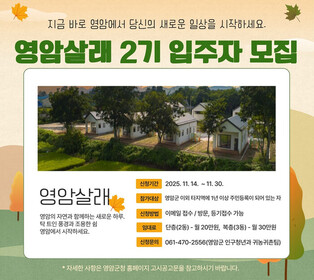

![[로컬거버넌스] 전남 영암군, ‘에너지 지산지소 그린시티 100’ 사업 추진](/news/data/20251117/p1160278744105355_303_h2.jpg)

![[로컬거버넌스] 인천시 계양구, 노인복지도시 정책 속속 결실](/news/data/20251113/p1160278567286598_304_h2.jpg)